今回は水頭症について解説します✏︎

脳外科や神経内科にいるとよく出会う疾患です。

水頭症はどんな病気?

水頭症には明らかな原因がない特発性正常圧水頭症

くも膜下出血や髄膜炎が原因で合併症として起こる二次性水頭症(急性水頭症)

の二種類あります

特発性正常圧水頭症は脳脊髄液がなんらかの原因で吸収されず頭蓋内に溜まり、脳室が拡大することで起こります

正常圧水頭症は水の通り道が狭いorふさがって起こる非交通性水頭症

通り道は正常だが水の生産と吸収のバランスが崩れて生じる交通性水頭症に分けられます

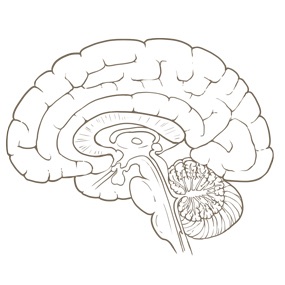

脳脊髄液ってなに?役割は?

まずは脳脊髄液のことを理解しましょう。

脳脊髄液(髄液)とは「脳と脊髄の周り(脳室やくも膜下腔)を満たす無色透明の液体」のことです

全体量は150ml程度(小児は約100ml)とされ、1日に500ml程度作られています。

絶えず循環しており、1日に3〜4回は入れ替わっています

循環しているとは?

髄液は血液から作られて、再び血管内に吸収されます。

具体的には髄液はまず脳室内の脈絡叢(みゃくらくそう)という場所で作られます。

次に側脳室→第三脳室→第四脳室→脳表の順に脳室内を移動し、最後にはくも膜顆粒から吸収されて静脈系へ戻ります

髄液の役割

・脳や脊髄を物理的な衝撃から守る

・脳の水分量を調整して脳の形を保つ

・脳の老廃物を排出する

・栄養やホルモンの運搬

・頭蓋内圧のコントロール

水頭症の症状

水頭症には三兆候とよばれる代表的な症状が3つあります。

・歩行障害

・物忘れ

・尿失禁

しかし全ての症状が出るのは半数程度と言われています

脳出血などで起こる急性水頭症や非交通性水頭症では

・頭痛

・嘔吐

・意識障害

が出現します

ここでは三兆候について解説します⇩

〈歩行障害〉

歩幅が狭くなる、足が前に出ない(すくみ足歩行)、すり足歩行

ちょこちょこ歩き、つまづきやすくなります

三大兆候のなかで最も出現しやすく、初期に現れる特徴があります

〈物忘れ〉

認知機能の低下、ぼんやりしたり無気力になる、集中力の低下、記銘力(新しく覚える能力)の低下

認知症との違いは歩行障害があるかどうかです

〈尿失禁〉

頻尿、尿意が我慢できない(尿失禁)

検査方法

正常圧水頭症の検査で代表的なものはタップテストです

タップテストとは水頭症の診断のための検査です

腰椎から穿刺し髄液を出し症状が改善するかを確認します

〈タップテストの目的〉

水頭症の確定診断とシャント術の適応があるかの確認のために行います。

髄液は30ml程度排出します

タップテスト後に症状が改善した場合、後述のシャント術を行うことがあります。

〈タップテストのやり方〉

詳しい流れや介助の手技は別で解説します

ここでは大まかな流れや観察ポイントを説明しますね☺︎

タップテスト自体は医師が行い、看護師はその介助を行います

患者さんには左側臥位になってもらい、医師が背中側で穿刺して看護師は患者さんの前で姿勢の保持を手伝います。

使用物品を滅菌操作で医師に渡しつつ、患者さんへの声かけや観察を行います。

穿刺中は積極的に患者さんへの声掛けを行います。

これは背中で操作がされていて見えない患者さんの安心のためでもありますが、話してもらうことで髄液の排出が促され検査がスムーズに進みます。

終了後はガーゼをあて固定し、1〜2時間臥床したまま安静にしてもらいます。

安静の理由としては低髄圧症候群の予防のためです

髄液は全体で150mlほどありますが、そのうちの30ml程度を採っているので脳脊髄圧が低下しています

その結果低髄圧症候群になるリスクがありますが、1時間程度安静にすることで髄液が生成されて圧が戻るとされています

低髄圧症候群の症状として頭痛、めまい、嘔気などがあります

また、髄液漏を防ぐためでもあります

水頭症の治療

シャント術

〈VPシャント〉

脳室−腹腔短絡術(VPシャント)は脳室に溜まった髄液を腹腔に流して水頭症を改善する治療法です

全身麻酔で行います

頭から挿入したカテーテルを皮下を経由して腹腔につなぎます

脳室から腹腔に移動した髄液は腹腔で体内へと吸収されます

このシャントにはバルブついており、これによって髄液の排出量を調整することができます

・メリット

交通性水頭症と非交通性水頭症の両方に適応がある

バルブにより髄液の排出量のコントロールが容易に行える(頭蓋内圧の調整ができる)

低髄圧症候群を防ぐことができる

・デメリット

異物が入るため感染のリスクがある

シャント閉塞のリスクがある

創部感染のリスクがある

腹膜炎のリスクがある

〈LPシャント〉

腰椎−腹腔短絡術(LPシャント)は腰椎くも膜下腔と腹腔をシャントで繋いで余分な髄液を腹腔へ流す方法です

・メリット

頭や脳に傷がつかないため侵襲がすくなく合併症リスクも低い

バルブにより圧の変更が容易にでき、髄液の排出量がコントロールできる

・デメリット

非交通性水頭症には効果なし

腰部脊柱管狭窄症など腰部に疾患がある人には適応がない

シャント閉塞のリスクがある

坐骨神経痛のリスクがある

合併症

・術後出血

脳室内に出血するとバルブが閉塞し水頭症が悪化するリスクがある

・髄液漏

髄液が皮下に漏れることがある。感染症のリスクが高まる

・術後感染症

異物が入るため感染症のリスクがある。その際はシャントそのものを除去する必要がある

まとめ

今回は水頭症について解説しました。

私の職場ではタップテストは一泊入院で行っています。

2週間後に外来を予約して診察しているようです。

次回はタップテスト、ルンバールについて解説予定です。

一緒に勉強頑張りましょうね!